自身が地域で活躍するプレイヤーになる為に、地域おこし協力隊としてIターン

立石実希さん

こちらの記事は自身も移住者である丹波市移住定住相談窓口メンバーが行なった先輩移住者のインタビューです。令和5年度からは、インタビューさせていただいた方の人柄を知っていただくため、受け答えをなるべく自然のまま掲載しています。

大阪府和泉市で生まれ育ち、高校・専門学校とデザインの勉強をしていたという立石さん。専門学校在学中に、自分以外の人と関わりながらデザインしていくことの楽しさや面白さに気づき、地方への関心を募らせていた矢先に、知り合いから丹波市での地域おこし協力隊が募集されていることを教えてもらい、着任、そして丹波市へIターンすることを決意。

初めての田舎暮らし先となった丹波市で、今どういう活動をしていて、どう感じているのか。ここまでの経緯と共に、詳しくインタビューしてきました。

知り合いから地域おこし協力隊の話を聞き、丹波市への移住を決意

生まれ育ちはどちらですか?

大阪府和泉市の生まれ育ちで、専門学校卒業まではずっと和泉市に住んでいました。高校と専門学校へは実家から1時間半ぐらいかけて電車で通学してました。

何の専門学校だったんでしょう?

大阪市立デザイン教育研究所っていう、2年制のデザインの専門学校に通ってました。研究所という名前ですが普通にデザインの学校ですね。グラフィックでもインテリアでもイベント企画でも、何でもよくて、建築をやってる子もいるような学校でした。

高校までは普通の高校に行ってたんですか?

高校は大阪府立工芸高等学校というデザインや芸術を学べる学校で、その中の美術科、絵を描く学科にいました。進学先の専門学校は、この工芸高校の附属学校のような感じです。

なるほど。専門学校ではまた絵を勉強されてたんですか?

絵ではなく、グラフィックデザインを主に勉強していました。美術科で学んだ表現能力を活かして、チラシやポスターを設計する勉強ですね。

その高校からその専門学校に行く人は多かったんですか?

半分ぐらいはその高校から来てましたね。入学条件として専門分野が必要な学校なんで、工芸高校の卒業生は自動的に入学条件を満たせるんです。私でいうと美術、友達にはインテリアや建築、プロダクト、映像、ビジュアルデザインが専門分野の人もいました。

一般的な専門学校とは違って入学のハードルが高い印象ですね。

そうですね。専門分野があることが条件なのはハードルが高く感じられるかもしれませんね。でも案外定員が割れたりもするので、そこのハードルだけかもしれません。

卒業後はどうされたんですか?

在学中から就活はしてたんですけど、ぴったりな就職先が見つからなかったんですよね。『おいでよ』と言ってもらった会社もあったんですけど、「なんか違う」と思って。

それで「まだ若いし、いろんなとこを見てみよう」と思って、卒業後は就職せず、地元で地域のデザインをしているところに片っ端から訪問して話を聞いたり、地域活動のボランティアに参加しまくるという生活を半年間ぐらいして。

なるほど。

ボランティアをする中で知り合った方が、そういう状況を知ってくれていて、それで2023年の5月頃に『丹波市で地域おこし協力隊の募集があって、活動内容見ると立石さんがやりたい内容かも』みたいな感じで教えてくれて。「これや!」と思って応募したんです。

なかなか珍しい流れですね。

そうですね。あのタイミングやったからみたいなところはありました。在学中にこの話が来ていても、行ってなかったかもしれないです。卒業後の経験と、信頼している方からの紹介だったことが大きいです。その後無事に受かって、8月末に丹波市に移住し、9月に地域おこし協力隊として着任しました。

住む家はどうされたんですか?

最初はやっぱり、住むからには地方らしい古民家がいいなと思ってたんですけど、なかなかいい物件が見つからず、とりあえず住んだアパートに今も住んでます。アパート探しは市の担当課にも手伝ってもらいました。

アパート選びは、協力隊の採用が決まってから車の免許をとったので、運転しやすい大きい道路に面していること、2階以上、職場に近いことを条件に探せば、自ずと決まった感じでしたね。最近ようやく初心者マークが外れました(笑)

地域おこし協力隊としての活動状況

そもそもデザインの専門学校行ってて、地域のことをしたいってなったのはどういう背景があったんでしょう?

大きく三つあって、まず、これまでやってきた絵を描くとか、チラシを作ることって、一人の作業なんですよ。それが専門学校1年生の時に、イベントを皆で一緒にデザインする授業があって。

内容を一緒に考えたり、「こんな体験して欲しいよね」みたいなことを考えた時に、一人でやるより、みんなでやった方がいっぱいアイデアも出るし、いいものができるし、ワクワクするしで「めっちゃいいやん!」となったのが一つ目ですね。

一人でできることって案外限られますしね。

もう一つが、私はあまり人付き合いが得意ではなかったのですが、同じ1年生の時に行った研修旅行が、喋ったこともない人と同じ班だったんです。かなり憂鬱だったんですが、班のみんながボードゲームに誘ってくれて。

「喋ったこともないのに、絶対おもんないやん」と思って渋々参加したら、すっごく楽しくて。「今まで何してたんやろう」と衝撃を受けたんです。これをきっかけに、ボードゲームのように、人とのあいだをつくったり、私のように、新たな自分が発見できる機会をデザインすることがしたいと思い始めたんです。

いいきっかけだったんですね。

最後は、地域でのボランティア活動です。いろんなボランティアに参加する中で、皆で一緒に考えて、モノゴトをつくっていく楽しさと、誰かと一緒に何かをする難しさを教えてもらいました。

仕事にするなら、「みんなでつくることを、つくる」ことがしたいと1年生の最後の方には思ってて。2年生から始まる卒業研究は「コミュニケーションのデザイン」をテーマに、一緒にモノゴトをつくる時に、どうやったら関わりやすいか、どう進めたらみんなが参加できるのかを自分なりに研究しました。

なるほど。では、現在の協力隊はどういう任務なんでしょう?

協力隊はそれぞれテーマが決められていて、私は「住民自治の支援」がテーマになっています。住民が自分たちのまちを、自分たちで作っていく、より良くしていくことをサポートするお仕事です。

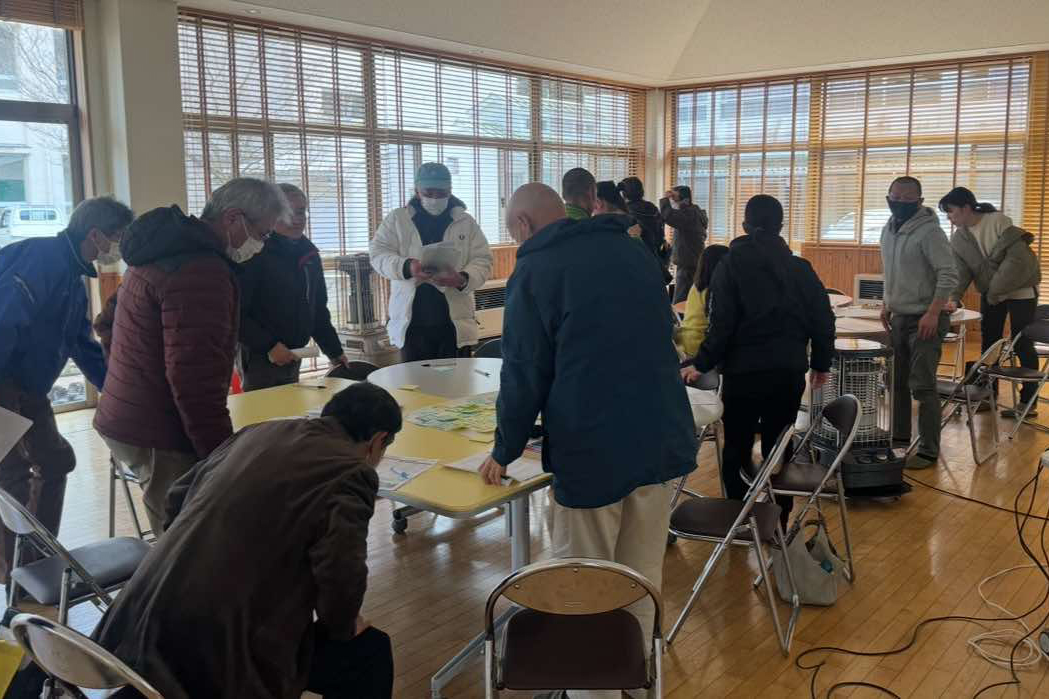

具体的に言えば、丹波市市民活動支援センターと一緒に「地域の未来デザインプロジェクト(通称ミライン)」に加わる形で自治協議会や自治振興会に入っていって、その活動の支援をしたり、一緒に考えたり、一緒に動いたり、一緒に悩んだりしてます(笑)

丹波市全域が対象になるとなれば、結構範囲が広くて大変そうですね。

そうですね。ただ、ミラインはやりたいと手を挙げた地域が取り組むプロジェクトなので、現在重点的に関わっている地域は7つです。

普段は、ゆめタウン内にある市民活動支援センターに常駐していて、支援センターのスタッフと一緒に地域の支援事業に取り組んでいるって感じです。

協力隊に着任して1年数ヶ月たちましたが、ここまでいかがですか?

正直、まだまだ勉強不足やなと感じます。地域づくりって終わりがなく、正解も1つではなくて難しいですが、普段から「地域づくりを支えるって何だろう?」と考えながら、教わりながら、自分の中で形作っていくのは楽しくて飽きないですし、まだまだ学べるなって思います。

ここまでの間で丹波市民と接点を持つ中で、立石さんから見る丹波市民はどんな感じでしょう?

ちょっと浅いかもしれませんが、地域のことをどうでもいいと思ってる人はいないというか、関われば関わるほどちゃんと考えている人ばかりだなあという印象です。

昔ながらの伝統も大切にしながら、今どうしたらいいのかな?って考えてる人がすごく多いというか。そういう意味ではみんな前向きだなという印象を受けてます。

自治会の人とか、地域で動く方々は、かいつまむと結局何に困ってるんでしょうね?

当然地域によって異なりますが、大きくは人口減少ですかね。村を維持するのに一人当たりの負担が大きくなっていることや、若い人が外へ出て帰ってこないとか、丹波市の中でも中心に集まっていくから周辺地域に支える次世代がいないとか。やっぱりみんなそこに不安は抱えているんだと思います。

人口を増やすのもそうですけど、今までのやり方を見直したりとか、今いる人たち同士がもっと関わりやすく、住んでない人も関われるようにしたりとか、いろんな方法の中から、その地域にとってぴったりの方法を、みんなで探してるみたいな感じですね。

なかなか大きな話で、一人や一集落ではどうにもできないこともありますね。

過疎が進んだ地域では、「このままいくとどうなるんだろう?」っていう話が想像ではなく現実に起こってたりするので、丹波市の中でも地域によって危機感に差があったりします。

危機感から来る活動の意欲も力になりますが、「よりよくしよう」というのは危機感がなくても力があるものだと思うし、逆に切羽詰まってやる方がすごく体力使ったりすると思うんで、同じことをやるにしても、楽しくできるのが一番だと思いますね。

丹波市で感じる、初めての田舎暮らし

移住される前に丹波市に来たことはあったんですか?

協力隊の面接受けることになるまでは1回も来たことなかったです。面接の時に旅行がてら4泊ほどしましたが、それまでは全然。「丹波市ってどこですか?」って感じでした。「丹波篠山」という言葉もあまりピンと来てなかったし、全く知らなかったと言っていいと思います。

丹波市が初めての田舎暮らし先になると思いますが、来た時はどんな感じでしたか?

自然が豊かなのは言うまでもないですが、やっぱりあの四方が山に囲まれてるっていうのは初めての体験でした。

あと、逆に「思ってたより栄えてるやん」みたいな印象がありました。特に中心の方になればなるほど新しい家やチェーン店も多くて。でも、少し離れると昔ながらの風景が残っていて、散歩が楽しかった印象があります。

実際暮らしてみてどうですか?

正直、そんなに田舎っていう印象を受けてなくて。アパート暮らしだし、近くにコンビニもあるし、なんなら職場がゆめタウンの中にあるから買い物には困らないし、不便さは特にないですね。

朝起きて町に霧が残っていたりとか、自然で季節を感じることは楽しいなって思います。

最初の冬は結構寒かったのでは?

寒かったですね。寒がりなのでかなり着込みました。でも寒いよりも、暑い方が苦手で、夏の方が困るんですよね。暑いのはもう、服だけではどうしようもないんで(笑)

アパート暮らしで村付き合いがないというのは、一旦は仕事に集中できていいかもですね。

そうですね。暮らしの走り出しにおいてはいきなり村入りすることがなくてよかった気もしますが、やっぱりそろそろ「自分の地域は~」って語り出しをしてみたいなという気持ちがありますね。

いきなりの着任なので、知り合いもいなかったんですよね。

いなかったですね、全くのゼロです。でも、協力隊の募集を紹介してくれた方は、信頼している方で、一緒に活動することになる市民活動支援センターのスタッフのことも知っていて、「あそこなら、ちゃんと育ててくれるよ」って判を押してもらったので、特に不安はなかったですね。

ざっくりと、丹波市のいいところ・悪いところって言われたらどうでしょう?

こういう仕事してるからだと思いますが、地域や誰かのために活動してる人が多いのがいいところだなと感じています。関わる人は皆、それぞれの形で地域をちゃんと大切に思っていて、そういう人が多いってのが、すごくいいところかなと。

悪いところではありませんが、地域を「誰かがよくしていく」のではなくて、「みんなでよくしていく」ものだと言うことを大切に活動したいです。地域に興味を持ってくれる人が増えて、仲間が増えると良いですね。

ご自身の仕事が、その手助けとなるように支援してるって事ですもんね。

そうですね。そういう仕事がしたいです。

ちなみに、協力隊の業務以外のところでも、元々のデザインの仕事とかされてるんですか?

はい。協力隊は副業OKなので、空いてる時間を使って名刺やロゴのデザインを受けたり、相談に乗ったりしてます。

地域の広報誌とか、アドバイスもらえるだけでも嬉しい地域って沢山ありそうですね。

地域の広報誌もそうですが、デザイン関係は続けていきたいなと思っています。でも、やっぱりメインは地域の仕事にしたいなと思ってて、今みたいに副業的にデザインを続けるイメージですね。

仕事がない休みの日とか何されてるんですか?

専門学校在学中に立ち上げたボードゲームサークルが今でも社会人サークルとして続いていて、月に1~2回活動しています。場所は大阪ですが、ボードゲームをする会を開いてたり、今はゲームの開発なんかもしています。大阪に出ることが多いですが、逆にその友達が丹波市に遊びにきたりするので、市内を案内したりして遊んでることも多いです。

自分の同年代はまだ一般的には大学生なので、丹波市在住の人の中でも同年代の友達ができたらいいなあと思いますけど、それはまあぼちぼち、これからですね。

走り出しを掴み、活躍する地域のプレイヤーに

これからの展望を教えてください。

協力隊の任期が最大3年で、残り1年数ヶ月しかないんですが、満了後も地域の仕事は続けたいなと思っています。地域の仕事をメインに、デザイン関係も続けていきたいと思っているのと、あとやっぱり一軒家に住みたいなと。自分も自治会とか、日役とか、渦中に飛び込みたい気持ちがあります。

いろんなことをやってみたいですが、とりあえずは「地域に住んでみる」ことで10 年ぐらい使いたいですね。実体験なしに支援するのも限界があると思っているので。引っ越しは焦らず慌てず、いい話に出会うタイミングを待っているところです。

中に入らないからこそできる事もあると思いますけどね。

確かに。第三者として関わることは学びが多いです。協力隊任期の3年では地域づくりの走り出しぐらいしかわからないだろうと思いますが、だからこそ、これから暮らしていく何十年のうち、まずは沢山見て聞いて、感覚を掴むのは目標だったりします。

業務で言えば、ミラインは3年間という期限があるプロジェクトなので、私の任期中に活動を終える地域を見届けると言う目標もあります。

ちなみに暮らすならより田舎の方がいいですか?

もちろん。今でいうと、やっぱりミラインの関係で関わる機会が多い青垣町が知り合いも多くていいなと思ったりしてますけど、こうやってポロッと言ったことでも、本当に動いてくれる優しい人が多いから、自分の決断がちゃんとできたら周囲に相談していこうと思います。

理想の暮らしのイメージとかありますか?

人と関わって暮らしたいという気持ちは私の中心にあって。都会に住んでいたときは「人との距離が近いようで遠いな」っていうのをすごく感じたんですよね。それで、と言うのも変ですが、暮らすなら田舎で支え合いながら生活ができると良いなと憧れています。

協力隊の面接の時には、私は「地域を楽しむプレイヤーになりたい。そうなる為に、地域を支援するってことを知っておきたい」と話してたんです。それは今も変わらずで、何十年後の話になると思いますが、農業もやってみたいし、お店も開いてみたいし、色んな事にチャレンジしてみたいと思っています。それを暖かく受け入れてもらえる地域で、支え合いながら暮らしたいっていうのが理想ですね。

いいですね。

自分自身が地域で活躍するプレイヤーになって、それこそ自分の友達とかが丹波市に移住してくるとか、そういう影響力を持つ人になるっていうのは憧れますね。

協力隊も、「協力隊終わったんでもう関わりません」じゃないと思ってるんで。長い目で関わってもらえるように、まずは任期満了まで、自分の役割を全うしたいと思っています。

移住して最初の三年間というのは、普段移住相談窓口を通じて移住された方々の様子を見ていても、大体は「丹波での生活に慣れる」までの期間で、最初から地域と一緒に何かするといったことが出来る人は非常に少ないです。しかし、立石さんの場合は、協力隊の任務として、地域の活動を支援するという業務にあたっていて、なかなかハードルの高い任務だなあと思うと共に、すごくしっかりと向き合って任務にあたっておられる印象を受けました。これから地域の一プレーヤーとなり、ご自身の地域でどう活躍されるか、今後が楽しみなインタビューでした。

丹波市移住・定住ポータルサイト

丹波市移住・定住ポータルサイト